아우구스티누스의 고백록 제7권은 그의 신앙 여정에서 지적·영적 성찰이 깊어지는 결정적인 시기를 다룹니다. 제6권에서 세속적 야망과 신앙적 갈망 사이의 갈등을 고백했다면, 제7권에서는 30세를 넘긴 시기(서기 384년에서 385년경), 밀라노에서 수사학 교사로 활동하며 하나님의 본질에 대한 깊은 깨달음을 얻는 과정을 탐구합니다. 이 시기는 그의 신앙적 전환에서 중대한 전환점을 이루며, 그는 철학적 탐구와 성경적 통찰을 통해 하나님의 존재와 본질을 새롭게 이해합니다. 이 권은 그의 내면이 “하나님은 누구신가?”라는 근본적인 질문에 답을 찾아가는 여정을 상세히 기록하며, 이후 완전한 회심으로 이어질 지적·영적 토대를 형성합니다.

이 시기에 아우구스티누스는 마니교에서 완전히 벗어납니다. 제5권에서 마니교 지도자 파우스투스와의 만남을 통해 실망을 경험한 그는, 이제 마니교의 교리가 논리적으로 허술하고 신학적으로 불충분하다고 확신합니다. 마니교는 하나님을 물질적이고 유한한 존재로 간주하며, 선과 악을 두 대립적인 실체로 설명했습니다. 그러나 그는 이러한 관점이 하나님의 초월성과 전능성을 제대로 담아내지 못한다고 판단합니다. 이 과정에서 그는 플라톤주의 철학(Neoplatonism)을 접하게 됩니다. 플라톤주의는 플라톤과 그의 후계자들, 특히 플로티누스(Plotinus)의 사상을 계승한 철학으로, 물질적 세계 너머에 존재하는 영적이고 불변의 실재를 강조합니다. 그는 플라톤주의 문헌—특히 플로티누스의 엔네아데스(Enneads)로 추정되는 번역본—을 읽으며 “하나님은 물질적 형체가 아니라 영적인 존재”라는 깨달음을 얻습니다. 그는 이 철학이 자신의 사고를 확장시키고, 하나님을 물질적 한계에서 해방된 초월적 존재로 이해하는 데 중요한 다리 역할을 했다고 고백합니다. 이 경험은 그의 신학적 사유에 지대한 영향을 미치며, 마니교의 물질주의적 오류를 넘어서는 계기가 됩니다.

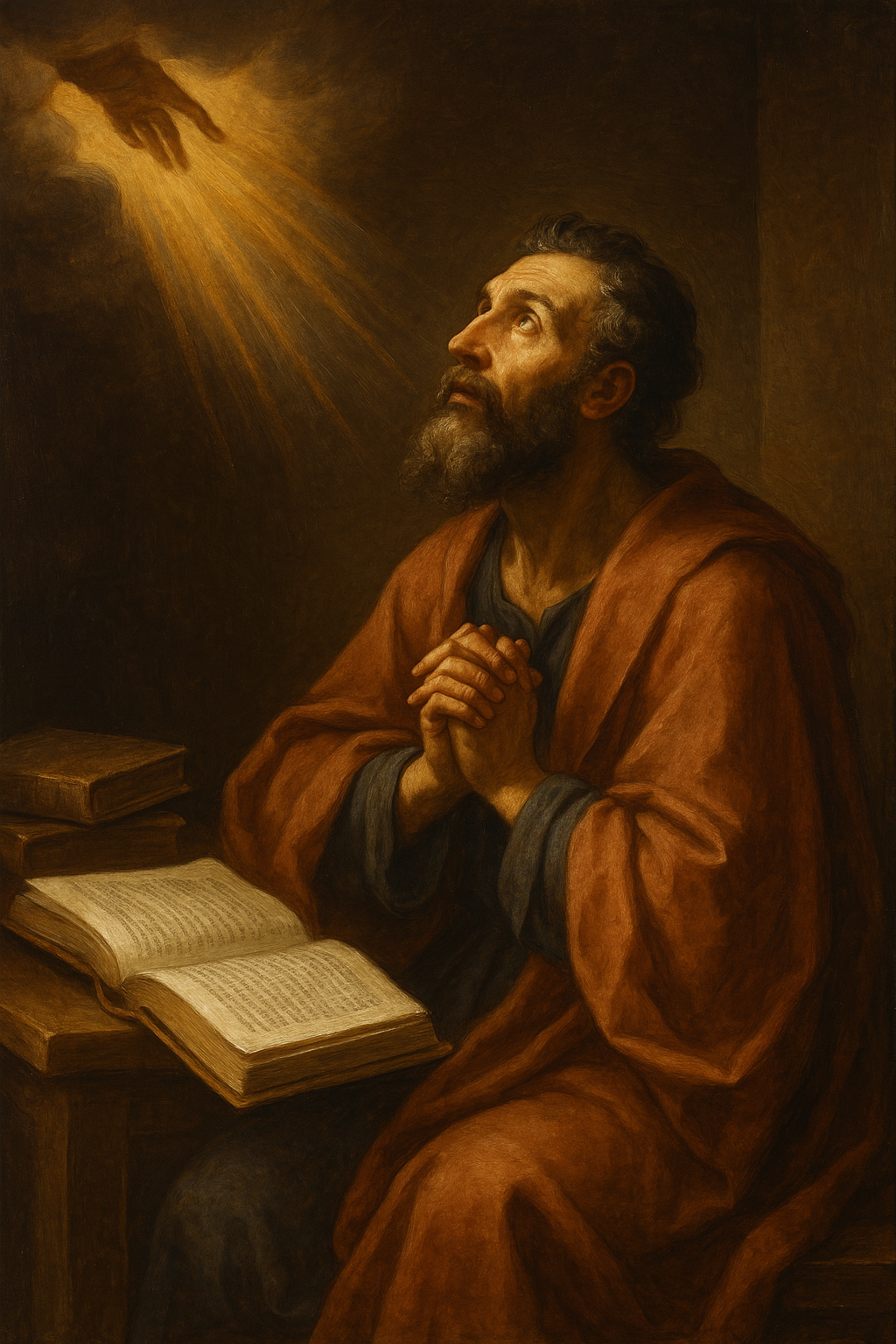

그는 하나님의 본질에 대한 깊은 묵상에 몰입합니다. 과거에는 하나님을 물리적이고 감각적인 존재로 상상했으나, 이제는 “하나님은 모든 것을 창조하신 분이며, 시간과 공간을 초월하신다”고 인식합니다. 그는 플라톤주의의 영향을 받아 하나님을 불변하고 무한하며, 모든 존재의 근원으로 봅니다. 그는 “내가 하나님을 찾은 것이 아니라, 하나님께서 나를 찾아오셨다”(non ego te quaesivi, sed tu me quaesivisti)고 고백하며, 이 깨달음이 그의 마음을 강렬히 뒤흔들었다고 기록합니다. 그는 세상 만물—하늘의 별, 땅의 나무, 인간의 영혼—이 하나님의 창조적 손길에서 비롯되었음을 직관적으로 느낍니다. 그는 자연과 인간 존재 속에서 하나님의 흔적을 발견하며, 이 모든 것이 하나님의 무한한 지혜와 사랑을 반영한다고 찬양합니다. 이 묵상은 그의 신학에서 창조론과 하나님의 초월성을 강조하는 토대를 제공합니다.

그러나 이 깨달음에는 한계가 있었습니다. 플라톤주의는 하나님의 영적 본질을 이해하는 데 도움을 주었으나, 기독교 신앙의 핵심인 예수 그리스도의 성육신과 구원에 대해서는 침묵했습니다. 그는 성경을 읽으며 요한복음 1장 14절—“말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다”—를 깊이 묵상합니다. 플라톤주의는 초월적 진리를 제시했지만, 하나님께서 인간으로 오셔서 죄인을 구원하셨다는 기독교의 구속 사역을 설명하지 못했습니다. 그는 이 차이를 인식하며, 기독교 신앙이 플라톤주의를 넘어서는 더 깊은 진리를 담고 있음을 깨닫습니다. 그는 예수 그리스도의 성육신이 하나님과 인간 사이의 유일한 중재로서 필수적이라고 보았으며, 이는 그의 신학에서 그리스도 중심적 구원론의 기초가 됩니다. 이 통찰은 그의 지적 여정에서 철학과 신앙의 조화를 모색하는 중요한 전환점을 이룹니다.

이 시기에 그는 자신의 죄와 인간 본성에 대한 성찰을 심화합니다. 하나님의 위대함과 무한성을 깨달을수록, 자신의 연약함과 죄성이 더욱 두드러지게 드러났습니다. 그는 “내 안의 악은 어디서 온 것인가?”라는 질문을 던지며, 마니교의 이원론적 설명을 완전히 배격합니다. 마니교는 악을 별도의 물질적 힘으로 보았으나, 그는 이제 “악은 하나님을 떠난 내 의지의 타락에서 비롯된다”고 결론짓습니다. 그는 욕망, 교만, 그리고 세속적 쾌락이 자신의 영혼을 망가뜨린 근원임을 고백하며, 하나님의 은혜 없이는 이를 극복할 수 없음을 인정합니다. 그는 인간의 자유 의지가 죄로 기울어진 상태임을 깨닫고, 이 성찰을 통해 회개와 구원의 필요성을 더욱 절감합니다. 이 과정은 그의 신학에서 원죄와 은혜의 상호작용을 다루는 중요한 단초가 됩니다.

제7권은 아우구스티누스가 지적·영적 탐구를 통해 하나님을 만나는 시기를 보여줍니다. 그는 플라톤주의 철학을 통해 하나님의 영적 본질을 깨닫고, 성경을 통해 예수 그리스도의 구원적 역할을 인식합니다. 그러나 그는 아직 세례를 받거나 완전한 신앙적 헌신을 결단하지 못했습니다. 그는 “진리를 안다고 해서 즉시 따를 수 있는 것은 아니다”(scire non est velle)고 고백하며, 지적 깨달음과 실천적 결단 사이의 간극을 드러냅니다. 그는 하나님의 진리를 머리로 이해했으나, 마음과 삶은 여전히 세속적 욕망에 묶여 있었습니다. 이 갈등은 그의 신앙 여정에서 지식과 의지의 조화를 이루는 과정을 상징합니다.

이 권은 아우구스티누스의 깊은 철학적 사유와 신앙적 진심을 조화롭게 담아냅니다. 그는 하나님의 무한성과 초월성을 깨달으며 감격하지만, 동시에 자신의 연약함과 죄성을 안타까워합니다. 그는 “주님, 저를 도와주세요”라고 기도하며, 신앙적 결단을 향한 준비를 시작합니다. 제7권은 그의 신앙이 뿌리내리고 깊어지는 시기로, 이후 결정적인 회심으로 이어질 단계를 예고합니다. 그는 이 시기의 경험을 신학적 성찰의 도구로 삼아, 하나님의 본질과 인간의 상태를 조명하며 구원의 필요성을 강조합니다.

제7권은 그의 신앙 여정에서 지적 깨달음과 영적 갈망이 결합되는 중요한 전환점을 이룹니다. 그는 플라톤주의와 성경의 통찰을 통해 하나님을 새롭게 이해하며, 기독교 신앙으로의 완전한 전환을 준비합니다. 이 권은 그의 신학적 탐구와 개인적 고백이 얽히며, 신앙의 깊이가 더해지는 과정을 상세히 보여줍니다.

'글쓰기' 카테고리의 다른 글

| 제9권: 세례와 어머니의 죽음 (세례, 모니카와의 마지막 시간, 그녀의 죽음과 신앙의 승리) (8) | 2025.04.06 |

|---|---|

| 제8권: 회심의 순간 (회심의 결정적 순간, "들고 읽어" 사건, 기독교로의 완전한 전향) (2) | 2025.04.06 |

| 제6권: 세속과 신앙 사이에서 (결혼 문제, 세속적 야망의 포기, 신앙으로의 점진적 다가감) (1) | 2025.04.06 |

| 교만은 가장 큰 죄다 (1) | 2025.04.06 |

| 용서는 필연적이다 (1) | 2025.04.06 |