벤담, 쾌락과 고통으로 윤리를 계산하다 (1748~1832년)

런던의 번잡한 거리에서 태어난 제러미 벤담은 인간의 삶을 쾌락과 고통이라는 두 가지 숫자로 계산하려 한 철학자였다. 그는 도덕을 수학처럼 풀어내 “최대 다수의 최대 행복”을 목표로 삼았고, 법과 사회를 개혁하려는 실천적 열정을 불태웠다. 괴짜로 불릴 만큼 독특했던 그의 삶은, 철학이 단순한 사색이 아니라 세상을 바꾸는 도구일 수 있음을 보여준다. 벤담의 이야기는 윤리를 계산기로 재려 한 한 인간의 엉뚱하면서도 진지한 모험을 담고 있다.

삶과 배경: 계몽의 시대를 살다

제러미 벤담은 1748년, 런던의 부유한 변호사 가정에서 태어났다. 18세기 후반 영국은 계몽주의의 빛과 산업혁명의 연기로 가득한 시기였다. 존 로크와 데이비드 흄의 이성이 세상을 비췄고, 증기기관과 공장이 사회를 뒤바꿨다. 벤담은 어린 시절부터 천재성을 보였다. 세 살에 라틴어를 읽었고, 열두 살에 옥스퍼드 대학에 입학해 법학을 공부했다. 그러나 그는 법조계의 현실—복잡하고 비효율적인 법 체계와 부패한 관행—에 환멸을 느꼈다. 변호사가 되라는 아버지의 기대를 저버리고, 그는 철학과 개혁의 길로 뛰어들었다.

벤담은 학문적 탑에 갇힌 철학자가 아니었다. 그는 런던의 집에서 책을 쓰고, 친구들과 토론하며, 사회 문제를 해결하려는 실천적 아이디어를 쏟아냈다. 그의 집은 책과 원고로 가득했고, 그는 하루 종일 글을 쓰며 “쾌락과 고통”의 수학을 계산했다. 그는 자신의 철학을 법 개혁, 감옥 설계, 교육 개선에 적용하려 했고, 때로는 정치인들에게 편지를 보내 자신의 계획을 설득했다. 1832년 사망한 후, 그는 유언으로 자신의 몸을 해부해 의학 연구에 쓰게 하고, 밀랍으로 보존된 머리와 함께 “오토-아이콘”(Auto-Icon)으로 전시되기를 원했다. 오늘날 그의 유해는 런던 유니버시티 칼리지에 남아, 그의 괴짜스러운 열정을 증언한다.

사상: 공리주의와 행복의 계산

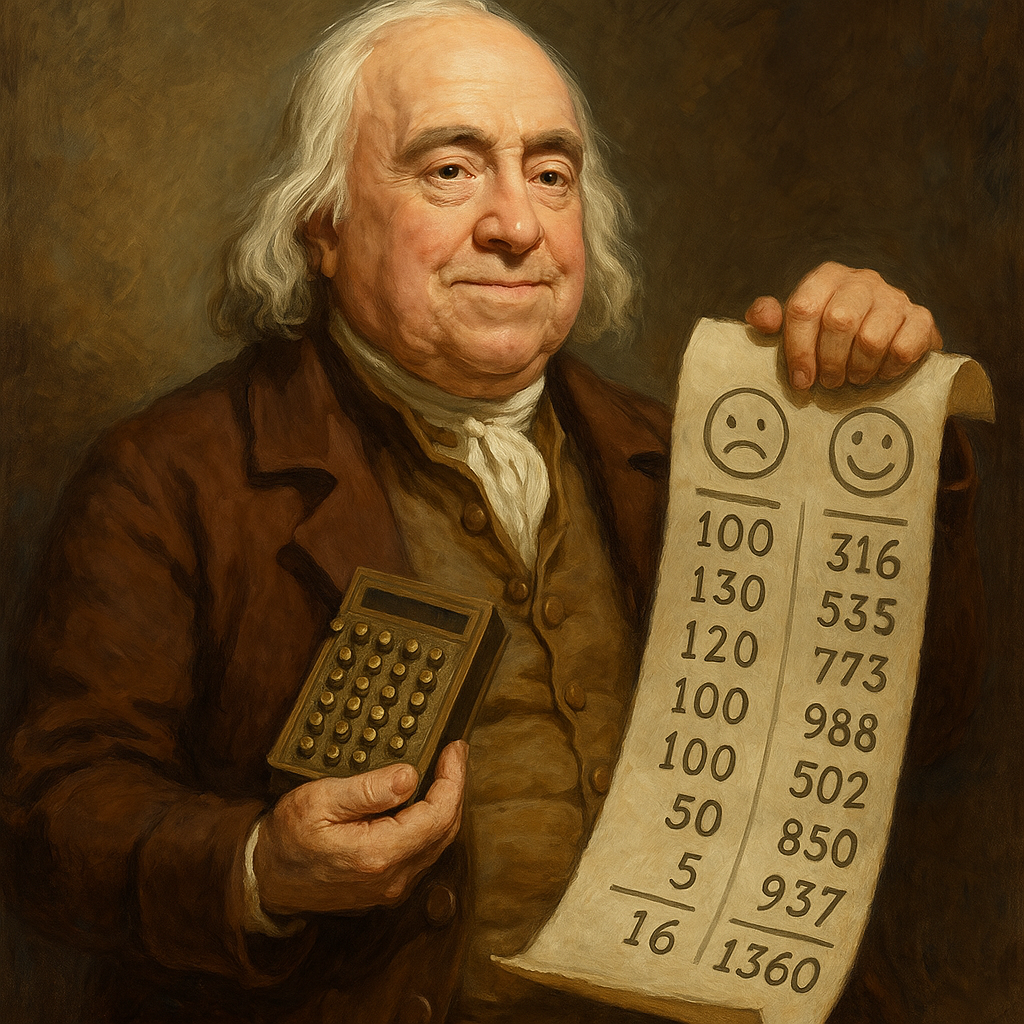

벤담의 철학은 “공리주의(Utilitarianism)”로 요약된다. 그는 인간의 모든 행동이 쾌락을 추구하고 고통을 피하려는 동기에서 비롯된다고 보았다. 도덕의 기준도 여기에 맞췄다: “최대 다수의 최대 행복(The greatest happiness of the greatest number).” 그는 윤리를 감정이나 신앙이 아닌, 계산 가능한 원칙으로 만들려 했다. 이를 위해 “쾌락 계산법(Felicific Calculus)”을 제안했다—어떤 행위의 가치를 쾌락과 고통의 강도, 지속성, 확실성, 시간적 거리, 결과의 풍부함, 순수성, 영향을 받는 사람의 수로 측정하자는 것이다.

예를 들어, 도둑질을 허용해야 할지 고민할 때, 벤담이라면 이렇게 계산했을 것이다: 도둑의 쾌락(돈을 얻는 기쁨)은 피해자의 고통(재산 손실과 불안)보다 작고, 사회 전체의 불신과 혼란을 더한다. 그러니 도둑질은 금지되어야 한다. 이 단순한 논리는 법과 정책에 적용되었다. 그는 형법이 범죄자를 처벌하기보다 예방에 초점을 맞춰야 한다고 주장했다. 사형 대신 감옥에서 교화시키고, 고문 대신 효율적인 처벌을 설계하자는 제안은 당시로선 혁신적이었다.

벤담은 이론에 머무르지 않았다. 그는 “파놉티콘(Panopticon)”이라는 감옥 설계를 고안했다—원형 건물에 중앙 감시탑을 두어 간수가 모든 죄수를 감시할 수 있게 하는 구조였다. 죄수들이 늘 감시당한다고 느끼면 스스로 행동을 조절할 것이라는 아이디어였다. 이 설계는 실현되진 않았지만, 그의 실용적 철학을 보여준다.

사회 개혁가로서의 벤담

벤담은 철학을 사회 개혁의 도구로 삼았다. 그는 영국 법 체계가 부패하고 비효율적이라고 비판하며, 법을 명확하고 단순하게 만들자고 주장했다. 그는 빈곤층을 위한 복지 제도, 여성의 투표권, 동물의 권리까지 고민했다. 『도덕과 입법의 원리 서론』(1789)에서 그는 “자연은 인간을 쾌락과 고통이라는 두 주권자 아래 두었다”며, 모든 정책이 이 원칙에 따라야 한다고 썼다. 그는 동물 학대를 반대하며 “문제는 그들이 말할 수 있느냐가 아니라, 고통을 느낄 수 있느냐이다”라고 말했다—공리주의를 인간 너머로 확장한 놀라운 통찰이었다.

그의 개혁 열정은 때로 현실과 부딪혔다. 파놉티콘 계획은 정부의 무관심으로 무산되었고, 정치인들은 그의 급진적 제안을 꺼렸다. 그러나 그는 포기하지 않았다. 그는 러시아 황제와 미국 의회에까지 편지를 보내 자신의 아이디어를 설득하려 했다. 그의 철학은 실천을 목표로 했고, 세상을 더 행복하게 만들려는 집념으로 불타올랐다.

인간적 면모와 흥미로운 일화

벤담은 괴짜였다. 그는 사교 모임보다 책과 고양이를 벗 삼아 집에서 시간을 보냈다. 친구들은 그를 “은둔자 철학자”라 불렀지만, 그의 편지와 대화는 유머와 열정으로 가득했다. 한번은 파놉티콘 모형을 들고 친구 집에 찾아가 “이게 미래의 감옥이다!”라며 열변을 토했다고 한다. 그는 매일 아침 산책하며 쾌락 계산법을 머릿속으로 시험했고, “오늘의 행복 점수는 얼마인가?”라며 혼잣말을 했다는 이야기도 전해진다.

그의 유언은 그의 독특함을 잘 보여준다. 그는 죽은 뒤 몸을 해부해 의학에 기여하고, “오토-아이콘”으로 보존되길 원했다. 런던 유니버시티 칼리지에 전시된 그의 유해는 밀랍 머리와 함께 앉아 있고, 학생들은 농담 삼아 “벤담 교수”라 부른다. 한번은 학생들이 장난으로 그의 머리를 훔쳐 축구공처럼 차고 다녔다는 전설도 있다—벤담이라면 이런 유쾌한 소동조차 계산에 넣었을지도 모른다.

철학사 속 의미와 영향

벤담은 공리주의의 아버지로, 윤리학에 혁명을 일으켰다. 그의 사상은 존 스튜어트 밀에게 계승되어 더 정교해졌고, 현대 윤리학과 정책 결정에 뿌리를 내렸다. 그의 쾌락 계산법은 오늘날 비용-편익 분석의 기초가 되었고, 복지국가의 철학적 토대를 제공했다. 그는 도덕을 신의 명령이나 전통에서 해방시켜, 인간의 행복이라는 실질적 기준으로 옮겼다.

그의 영향은 철학을 넘어섰다. 법 개혁가들은 그의 아이디어를 받아들여 영국 형법을 개선했고, 동물 권리 운동은 그의 통찰에서 영감을 얻었다. 그러나 그의 철학은 비판도 받았다—쾌락을 숫자로만 계산하면 정의나 개인의 권리가 무시될 수 있다는 지적이다. 밀은 이를 보완하려 했지만, 벤담은 “행복이 곧 정의”라며 끝까지 자신의 원칙을 고수했다.

벤담의 계산기가 던진 질문

벤담은 삶을 쾌락과 고통의 계산으로 풀려 했다. 그의 철학은 우리에게 묻는다: 행복을 숫자로 잴 수 있는가? 최대 다수의 행복을 위해 소수의 고통은 정당화될 수 있는가? 그는 이렇게 말했을지도 모른다: “계산기를 들고 세상을 재보라.” 그의 삶은 괴짜스러운 열정이었고, 그의 사상은 윤리를 실용적 도구로 바꿔 후대에 새로운 고민을 남겼다.

'글쓰기' 카테고리의 다른 글

| 롤스, 정의의 베일 뒤에서 평등을 꿈꾸다 (1921~2002년) (3) | 2025.04.05 |

|---|---|

| 존 스튜어트 밀, 최대 다수를 위한 행복을 논하다 (1806~1873년) (3) | 2025.04.04 |

| 윌리엄 오컴, 면도날로 불필요를 자르다 (1287~1347년) (2) | 2025.04.04 |

| 필론, 유대교와 그리스 철학을 잇다 (기원전 20~기원후 50년) (1) | 2025.04.04 |

| 윌리엄 길버트, 지구 자기장과 나침반의 비밀 (1600년) (3) | 2025.04.04 |